佛弟子文库 > 其他法师文章(第5页)

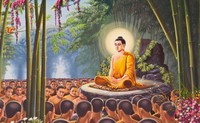

若人静坐须臾顷,胜造浮图七宝塔, 宝塔究竟化为尘,一念净心成正觉。 要是有人能...

若人静坐须臾顷,胜造浮图七宝塔, 宝塔究竟化为尘,一念净心成正觉。 要是有人能... 问曰:如经所说,六波罗蜜者,亦名六度;所谓布施持戒忍辱精进禅定智慧。今言六根清...

问曰:如经所说,六波罗蜜者,亦名六度;所谓布施持戒忍辱精进禅定智慧。今言六根清... 举佛音声慢水流,诵经行道雁行游, 合掌当胸如捧水,立身顶上似安油, 瞻前顾后轻...

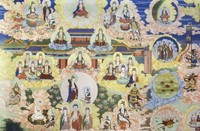

举佛音声慢水流,诵经行道雁行游, 合掌当胸如捧水,立身顶上似安油, 瞻前顾后轻... 【经文】 佛告阿难,及韦提希,见无量寿佛了了分明已,次亦应观观世音菩萨。此菩萨...

【经文】 佛告阿难,及韦提希,见无量寿佛了了分明已,次亦应观观世音菩萨。此菩萨... (凡礼忏者。外之威仪、内之观想。必须先期习熟。免得临时讹扰。有乖轨范。如未能修...

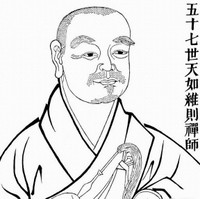

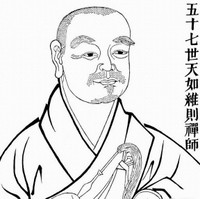

(凡礼忏者。外之威仪、内之观想。必须先期习熟。免得临时讹扰。有乖轨范。如未能修... 《六即佛颂》的作者是宋法云大师(10861158),字天瑞,号无机子,原籍长州...

《六即佛颂》的作者是宋法云大师(10861158),字天瑞,号无机子,原籍长州... 《阿含经》是佛灭度后首次结集的教法,属于佛教的根本圣典。《杂阿含经》为汉传佛教...

《阿含经》是佛灭度后首次结集的教法,属于佛教的根本圣典。《杂阿含经》为汉传佛教... 印祖有一笔名常惭,一生自称常惭愧僧。 常思己过,对不起自己叫惭,对不起别人叫愧...

印祖有一笔名常惭,一生自称常惭愧僧。 常思己过,对不起自己叫惭,对不起别人叫愧... 【我们始终不平静,问题出在哪里?】 从前我和其他比丘同住,但感觉不太对劲。于是...

【我们始终不平静,问题出在哪里?】 从前我和其他比丘同住,但感觉不太对劲。于是... 承问:生死到来,如何预知时至?此则不难。若能念念了达目前生灭,凡起一念,凡灭一...

承问:生死到来,如何预知时至?此则不难。若能念念了达目前生灭,凡起一念,凡灭一... 一、喻旨 为修持净业者守护信心,以防外邪异见之难,说此二河白道之喻,以明求生净...

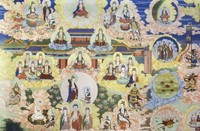

一、喻旨 为修持净业者守护信心,以防外邪异见之难,说此二河白道之喻,以明求生净... 【经文】 佛告阿难,及韦提希,此想成已,次当更观无量寿佛身相光明。阿难当知,无...

【经文】 佛告阿难,及韦提希,此想成已,次当更观无量寿佛身相光明。阿难当知,无... 【经文】 佛告阿难,及韦提希,见此事已,次当想佛。所以者何,诸佛如来,是法界身...

【经文】 佛告阿难,及韦提希,见此事已,次当想佛。所以者何,诸佛如来,是法界身... 家家阿弥陀,户户观世音这句俗语千百年来的广泛流传,可知观音信仰早已深入民间。佛...

家家阿弥陀,户户观世音这句俗语千百年来的广泛流传,可知观音信仰早已深入民间。佛... 打坐时如果有任何善恶境界现前,都不要执着。告诉自己,这是识心幻现,要坚住正念。...

打坐时如果有任何善恶境界现前,都不要执着。告诉自己,这是识心幻现,要坚住正念。... 信 相信阿弥陀佛 意味着相信智者的觉悟 常常与人感叹,暇满难得,快去净土。所谓...

信 相信阿弥陀佛 意味着相信智者的觉悟 常常与人感叹,暇满难得,快去净土。所谓... 前面第一段讲的是凡夫众生求取世间的声名,到最后声名显著,身已故矣没有意义。接着...

前面第一段讲的是凡夫众生求取世间的声名,到最后声名显著,身已故矣没有意义。接着... 佛教的是非观 天底下,我们最不能正确面对的就是是与非这个问题。我们在生活中经常...

佛教的是非观 天底下,我们最不能正确面对的就是是与非这个问题。我们在生活中经常... 已上所举话头工夫动静节次,与初机入道四众安顿手脚处一一具陈,向下正与学人论根本...

已上所举话头工夫动静节次,与初机入道四众安顿手脚处一一具陈,向下正与学人论根本... 大家都知道,娑婆世界的众生刚强,难调难伏。这个娑婆世界的众生就是这个样子,就是...

大家都知道,娑婆世界的众生刚强,难调难伏。这个娑婆世界的众生就是这个样子,就是... 这用功,昏沉大的人,话头不得力,是没有用力参,没有在不明白上面来着手。心不归一...

这用功,昏沉大的人,话头不得力,是没有用力参,没有在不明白上面来着手。心不归一... 【经文】 佛告阿难,及韦提希,谛听谛听,善思念之,吾当为汝分别解说除苦恼法。汝...

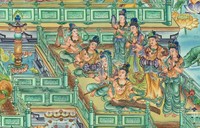

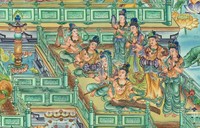

【经文】 佛告阿难,及韦提希,谛听谛听,善思念之,吾当为汝分别解说除苦恼法。汝... 【经文】 众宝国土,一一界上,有五百亿宝楼。其楼阁中,有无量诸天,作天伎乐。又...

【经文】 众宝国土,一一界上,有五百亿宝楼。其楼阁中,有无量诸天,作天伎乐。又... 佛眼见无量劫事,故自古及今,无所不见,又戒人妄语,必不自妄语以诳人,又戒人有我...

佛眼见无量劫事,故自古及今,无所不见,又戒人妄语,必不自妄语以诳人,又戒人有我... 不修功德、多有罪过,看见天、看见云彩也忧愁,听见其他的声也烦恼。多念佛、多修善...

不修功德、多有罪过,看见天、看见云彩也忧愁,听见其他的声也烦恼。多念佛、多修善... 在佛门里,袈裟是代表佛陀的传承,佛法的正传。所以没有受过戒,是不能披袈裟的。尤...

在佛门里,袈裟是代表佛陀的传承,佛法的正传。所以没有受过戒,是不能披袈裟的。尤... 近朱者赤,近墨者黑,人生路上,要多亲近佛法僧三宝,多亲近真正的师长益友,同时,...

近朱者赤,近墨者黑,人生路上,要多亲近佛法僧三宝,多亲近真正的师长益友,同时,... 【经文】 次当想水。欲想水者,极乐国土,有八池水。一一池水,七宝所成。其宝柔软...

【经文】 次当想水。欲想水者,极乐国土,有八池水。一一池水,七宝所成。其宝柔软... 【经文】 佛告阿难,及韦提希,地想成已,次观宝树。观宝树者,一一观之,作七重行...

【经文】 佛告阿难,及韦提希,地想成已,次观宝树。观宝树者,一一观之,作七重行... 优婆塞与优婆夷是佛门四众弟子,译为近事男与近事女,即亲近奉事三宝和受持五戒的在...

优婆塞与优婆夷是佛门四众弟子,译为近事男与近事女,即亲近奉事三宝和受持五戒的在... 佛陀说,如果有人想要舍离懈怠心,应当用心听《妙法莲华经》。听闻此经后,再如理思...

佛陀说,如果有人想要舍离懈怠心,应当用心听《妙法莲华经》。听闻此经后,再如理思... 世有专于参禅者云:唯心净土,岂复更有净土?自性阿弥,不必更见阿弥。此言似是而非...

世有专于参禅者云:唯心净土,岂复更有净土?自性阿弥,不必更见阿弥。此言似是而非... 【经文】 此想成时,一一观之,极令了了。闭目开目,不令散失。唯除食时,恒忆此事...

【经文】 此想成时,一一观之,极令了了。闭目开目,不令散失。唯除食时,恒忆此事... 【经文】 法藏比丘,于其佛所,诸天魔梵龙神八部①大众之中,发斯弘誓,建此愿已,...

【经文】 法藏比丘,于其佛所,诸天魔梵龙神八部①大众之中,发斯弘誓,建此愿已,... 自古以来,丛林即是十方人士聚集之所,过去中国大陆的四大名山、四大丛林、四大禅林...

自古以来,丛林即是十方人士聚集之所,过去中国大陆的四大名山、四大丛林、四大禅林... 【经文】 次作水想。见水澄清,亦令明了,无分散意。既见水已,当起冰想。见冰映彻...

【经文】 次作水想。见水澄清,亦令明了,无分散意。既见水已,当起冰想。见冰映彻... 【经文】 佛告韦提希,汝及众生,应当专心系念一处,想于西方。云何作想,凡作想者...

【经文】 佛告韦提希,汝及众生,应当专心系念一处,想于西方。云何作想,凡作想者... 古云:不矜细行,终累大德,此之谓也。 这句话的意思就是:如果我们在一些细微处不...

古云:不矜细行,终累大德,此之谓也。 这句话的意思就是:如果我们在一些细微处不... 【原文】 今且知佛以大慈大悲,于念念中忆念摄化于我,则我今者深感佛恩,故应念佛...

【原文】 今且知佛以大慈大悲,于念念中忆念摄化于我,则我今者深感佛恩,故应念佛... 一、僧人和白衣的本分 (白衣,指俗人、在家人、居士。) 僧人的本分:依法修持,...

一、僧人和白衣的本分 (白衣,指俗人、在家人、居士。) 僧人的本分:依法修持,... 众生度尽,方证菩提;地狱未空,誓不成佛。这是幽冥教主地藏菩萨所发出的弘誓大愿。...

众生度尽,方证菩提;地狱未空,誓不成佛。这是幽冥教主地藏菩萨所发出的弘誓大愿。... 为了找到平静,我们已下定决心成为佛教中的比丘和沙弥。那么,什么是真正的平静呢?...

为了找到平静,我们已下定决心成为佛教中的比丘和沙弥。那么,什么是真正的平静呢?... 电视的荧光幕什么都没有,电视一开,什么都有;电影的银幕上白白的,电视荧光幕也是...

电视的荧光幕什么都没有,电视一开,什么都有;电影的银幕上白白的,电视荧光幕也是... 修持法门一 【原文】 阿弥陀佛四十八愿中有一愿云:我作佛时,十方众生,至心信乐...

修持法门一 【原文】 阿弥陀佛四十八愿中有一愿云:我作佛时,十方众生,至心信乐... 【原文】 此世界中,人生皆如水泡,生灭不常。或一岁二岁,或一十二十,幸而至四十...

【原文】 此世界中,人生皆如水泡,生灭不常。或一岁二岁,或一十二十,幸而至四十... 巧愿防非,离过成德,名为清净。 巧愿,是善巧的愿。这个很重要,对于十信位的菩萨...

巧愿防非,离过成德,名为清净。 巧愿,是善巧的愿。这个很重要,对于十信位的菩萨... 解脱生死,念佛怎么解脱生死?平常研究佛法,知道一切都是因缘所生,因缘所生的事情...

解脱生死,念佛怎么解脱生死?平常研究佛法,知道一切都是因缘所生,因缘所生的事情... 【原文】 人初未尝死。而死之名,乃自此身体上得之。何则?以神之来而托于此,其形...

【原文】 人初未尝死。而死之名,乃自此身体上得之。何则?以神之来而托于此,其形... 【原文】 下品下生者,乃临终时,地狱形相已现,能至心十念南谟阿弥陀佛,则变地狱...

【原文】 下品下生者,乃临终时,地狱形相已现,能至心十念南谟阿弥陀佛,则变地狱... 唐朝是我国佛教繁荣的时期,宏伟的佛教寺院,精湛的佛学著作,规模空前的译经事业,...

唐朝是我国佛教繁荣的时期,宏伟的佛教寺院,精湛的佛学著作,规模空前的译经事业,... (一) 一声佛号一声心, 须信心深佛更深, 梦眼未开情逐逐, 慈光常照夜沉沉。...

(一) 一声佛号一声心, 须信心深佛更深, 梦眼未开情逐逐, 慈光常照夜沉沉。... 我们要心存感恩,这个特别重要!今天的人爱怨天尤人,包括刚才讲的嫉妒。一嫉妒,就...

我们要心存感恩,这个特别重要!今天的人爱怨天尤人,包括刚才讲的嫉妒。一嫉妒,就... 祖师讲:修行无别修,只要识路头,路头若识得,生死一齐休。你们自己该知道用功,不...

祖师讲:修行无别修,只要识路头,路头若识得,生死一齐休。你们自己该知道用功,不... 忏者忏前愆,悔者悔后过,忏无始至今所造罪业,期仗佛威神加被,能够消除,悔后过,...

忏者忏前愆,悔者悔后过,忏无始至今所造罪业,期仗佛威神加被,能够消除,悔后过,... 知道了用功方法之外,参禅之士尚须提防禅病,以防走错了路头。这里所说的禅病,主要...

知道了用功方法之外,参禅之士尚须提防禅病,以防走错了路头。这里所说的禅病,主要... 有疾菩萨应作是念:今我此病,皆从前世妄想颠倒诸烦恼生,无有实法,谁受病者!所以...

有疾菩萨应作是念:今我此病,皆从前世妄想颠倒诸烦恼生,无有实法,谁受病者!所以... 问: 请问法师,色、受、想、行、识里面的想和识有什么不同呢?感恩法师。 容通法...

问: 请问法师,色、受、想、行、识里面的想和识有什么不同呢?感恩法师。 容通法... 其实佛教就是把我们整个生命,都落实到最小的时间单位里,落实到每个当下一个个相续...

其实佛教就是把我们整个生命,都落实到最小的时间单位里,落实到每个当下一个个相续... 毗婆尸佛偈 身从无相中受生 犹如幻出诸形象 幻人心识本来无 罪福皆空无所住 尸...

毗婆尸佛偈 身从无相中受生 犹如幻出诸形象 幻人心识本来无 罪福皆空无所住 尸... 娑婆世界,苦事最多;娑婆众生,耳根最利。维我观音大士,慈悲心切,故与此世界因缘...

娑婆世界,苦事最多;娑婆众生,耳根最利。维我观音大士,慈悲心切,故与此世界因缘... 纵遇善知识,但以耳为目,遇而不识,当面错过。 这个也没办法。这些都是我们业障的...

纵遇善知识,但以耳为目,遇而不识,当面错过。 这个也没办法。这些都是我们业障的... 净土法门有理有迹。理是内在的妙理,了知一切事相不出于这一念心。迹是外在所现的修...

净土法门有理有迹。理是内在的妙理,了知一切事相不出于这一念心。迹是外在所现的修... 舍利弗,不可以少善根福德因缘,得生彼国。(《佛说阿弥陀经》) 劝愿后,望众生力...

舍利弗,不可以少善根福德因缘,得生彼国。(《佛说阿弥陀经》) 劝愿后,望众生力... 劝君一 长时念佛须真实 归依佛语莫生疑 制护心猿无放逸 劝君二 唯思念佛无馀事...

劝君一 长时念佛须真实 归依佛语莫生疑 制护心猿无放逸 劝君二 唯思念佛无馀事... 妄念之多,即由正念提不起。如正念得力,妄念自无。何以故,正念妄念,不同时故。当...

妄念之多,即由正念提不起。如正念得力,妄念自无。何以故,正念妄念,不同时故。当... 《圆觉经》云:四大各离,今者妄身当在何处?即知此身毕竟无体,和合为相,实同幻化...

《圆觉经》云:四大各离,今者妄身当在何处?即知此身毕竟无体,和合为相,实同幻化... 前有数行奉寄,想已尘览。顷接手书,乃有尘业情缘,卒难销陨,何时得成妙观等语。足...

前有数行奉寄,想已尘览。顷接手书,乃有尘业情缘,卒难销陨,何时得成妙观等语。足... 《甘露疏》云: 一、词少易行胜,唯称一句南无阿弥陀佛,一切人可念故; 二、念缘...

《甘露疏》云: 一、词少易行胜,唯称一句南无阿弥陀佛,一切人可念故; 二、念缘... 我们和观世音菩萨最有缘啦~这可是本师释迦牟尼佛亲自认证过的,他曾经就告诉过观世...

我们和观世音菩萨最有缘啦~这可是本师释迦牟尼佛亲自认证过的,他曾经就告诉过观世... 不要认为一悟即了,不需要再修行。要知道,开悟后正好修行,而不是不修。因为我们无...

不要认为一悟即了,不需要再修行。要知道,开悟后正好修行,而不是不修。因为我们无... 五祖弘忍大师开示观心 五祖弘忍大师开示观心,曰:会是信心具足志愿成就缓缓静心。...

五祖弘忍大师开示观心 五祖弘忍大师开示观心,曰:会是信心具足志愿成就缓缓静心。... 我们看现在世间的众生,残酷无情地杀害生灵,引取无厌地贪著酒肉,长恶病的非常多。...

我们看现在世间的众生,残酷无情地杀害生灵,引取无厌地贪著酒肉,长恶病的非常多。... 问: 如何理解邪淫者,俱捨有四,一他妻,二自妻非道,三非处,四非时。 ? 良因...

问: 如何理解邪淫者,俱捨有四,一他妻,二自妻非道,三非处,四非时。 ? 良因... 道绰大师继承龙树、昙鸾的难行道与易行道之判教,根据佛法三期法运说,加以进一步的...

道绰大师继承龙树、昙鸾的难行道与易行道之判教,根据佛法三期法运说,加以进一步的... 修行要在实行,不是口说就能起作用的。此事无形无相,佛在《楞严经》上说的见、得、...

修行要在实行,不是口说就能起作用的。此事无形无相,佛在《楞严经》上说的见、得、... 诸佛与一切众生,唯是一心,更无别法。此心无始已来,不曾生、不曾灭、不青不黄、无...

诸佛与一切众生,唯是一心,更无别法。此心无始已来,不曾生、不曾灭、不青不黄、无... 总摄一切分别略有十种。这是辨品类这一科里的第三科广释十种分别,说我们这个分别心...

总摄一切分别略有十种。这是辨品类这一科里的第三科广释十种分别,说我们这个分别心... 天如惟则(1286-1354),是元朝临济宗禅师。禅师幼年于禾山剃度,在未遇明...

天如惟则(1286-1354),是元朝临济宗禅师。禅师幼年于禾山剃度,在未遇明... 马鸣菩萨在《大乘起信论》中阐述一心二门心真如门和心生灭门,真如门讲性空,生灭门...

马鸣菩萨在《大乘起信论》中阐述一心二门心真如门和心生灭门,真如门讲性空,生灭门... 延寿大师在常住永明寺期间,常为七众弟子授菩萨戒,日定一百零八件佛事为常课,主要...

延寿大师在常住永明寺期间,常为七众弟子授菩萨戒,日定一百零八件佛事为常课,主要... 【原文】 问:等是念求生一佛净土,何不十方佛土中,随念一佛净土随得往生,何须偏...

【原文】 问:等是念求生一佛净土,何不十方佛土中,随念一佛净土随得往生,何须偏... 三善十一者:言轻安者,远离粗重,调畅身心,堪任为性。对治昏沉,转依为业。谓此伏...

三善十一者:言轻安者,远离粗重,调畅身心,堪任为性。对治昏沉,转依为业。谓此伏... 修行人要求一生事办,疾出生死,只有念佛法门。因为念佛一方面是仗自己的信力、愿力...

修行人要求一生事办,疾出生死,只有念佛法门。因为念佛一方面是仗自己的信力、愿力... 洪州黄檗希运禅师。又云:但无一切心,即名无漏智。汝每日行住坐卧,一切言语,但莫...

洪州黄檗希运禅师。又云:但无一切心,即名无漏智。汝每日行住坐卧,一切言语,但莫... 原文: 凡公临私养,历涉缘务,虽造次而常内心不忘于佛及忆净土。譬如世人切事系心...

原文: 凡公临私养,历涉缘务,虽造次而常内心不忘于佛及忆净土。譬如世人切事系心... 我们要想出苦,不是空间处所的改变,苦在心上,得在心上出离。心上迷惑了,贪著、攀...

我们要想出苦,不是空间处所的改变,苦在心上,得在心上出离。心上迷惑了,贪著、攀... 一日,舍利弗与维摩诘辩论不二法门,辩论到最精彩处,天女飘逸而来,向听众散下鲜花...

一日,舍利弗与维摩诘辩论不二法门,辩论到最精彩处,天女飘逸而来,向听众散下鲜花... 文殊菩萨为佛教中的四大菩萨之一,又与普贤菩萨同为释迦牟尼佛在华严法会上的二大肋...

文殊菩萨为佛教中的四大菩萨之一,又与普贤菩萨同为释迦牟尼佛在华严法会上的二大肋... 三善十一者:无痴者,于诸事理,明解为性。对治愚痴,作善为业。 对于三宝、四谛、...

三善十一者:无痴者,于诸事理,明解为性。对治愚痴,作善为业。 对于三宝、四谛、... 【原文】 须知一句阿弥陀佛,以唯心为宗。此唯心之义,须以三量楷定。三量者,现量...

【原文】 须知一句阿弥陀佛,以唯心为宗。此唯心之义,须以三量楷定。三量者,现量... 对各位来说,现在在柏林寺做早晚课,有很多不适应。特别是这些咒语,字也看不懂,也...

对各位来说,现在在柏林寺做早晚课,有很多不适应。特别是这些咒语,字也看不懂,也... 我们每天坐禅,每天念佛。障多众生念佛观:业障深重,妄心止息不下来,就一心念佛,...

我们每天坐禅,每天念佛。障多众生念佛观:业障深重,妄心止息不下来,就一心念佛,... 众生依善恶业而来,命运各自不同,在佛法中称作业力,世俗人则称作运气。业力是说我...

众生依善恶业而来,命运各自不同,在佛法中称作业力,世俗人则称作运气。业力是说我... 《佛说九横经》原文 佛在舍卫国祇树给孤独园。佛便告比丘:有九辈九因缘,命未尽便...

《佛说九横经》原文 佛在舍卫国祇树给孤独园。佛便告比丘:有九辈九因缘,命未尽便... 三善十一者:言无嗔者,于苦、苦具,无恚为性。对治嗔恚,作善为业。言苦苦具者,苦...

三善十一者:言无嗔者,于苦、苦具,无恚为性。对治嗔恚,作善为业。言苦苦具者,苦... 障碍我们见到本有佛性的就是我们的分别心。其实分别心与我们要见的心性并不是两个东...

障碍我们见到本有佛性的就是我们的分别心。其实分别心与我们要见的心性并不是两个东... 念佛要有真实信心,第一要深信心、佛、众生三无差别,也就是在本体上我、众生和佛没...

念佛要有真实信心,第一要深信心、佛、众生三无差别,也就是在本体上我、众生和佛没... 如来所说法,皆不可取、不可说,非法、非非法。 这里所谓不可取的意思,是说佛法都...

如来所说法,皆不可取、不可说,非法、非非法。 这里所谓不可取的意思,是说佛法都... 净慧老和尚提出的生活禅四个要点发菩提心、树般若见、修息道观、入生活禅,前面我们...

净慧老和尚提出的生活禅四个要点发菩提心、树般若见、修息道观、入生活禅,前面我们...

提要 四十八愿乃净土宗核心眼目,从内容上可分为三:一者,摄法身愿(弥陀自证功德...

一念净心成正觉

欲修六度,当净六根,先降六贼

出家僧人的四威仪

《观无量寿佛经》第十观:观音观

千手千眼大悲忏法仪轨

天台六即佛义

【推荐】《杂阿含经》中居士的修行方法

抱着惭愧二字,可作入圣阶梯

【推荐】内心不平静,问题出在哪里

生死到来,如何预知时至

为净业者守护信心,说此二河白道喻

《观无量寿佛经》第九观:真身观

《观无量寿佛经》第八观:像观

观世音圣号应何而得名

打坐时出现幻境,该怎么办

历经尘世千般苦,才知一句阿弥陀佛的珍贵

人一忙起来就会糊涂,过去的习气种子就会起现行

天底下最难的问题就出在自己身上

五常之戒,治世之善

痛念生老病死苦,真发无上菩提心

如果有功夫的话,哪还有个情色动

《观无量寿佛经》第七观:华座观

《观无量寿佛经》第六观:总观想

欲求长生,莫如净土

不修功德、多有罪过

在家人可以披袈裟吗

人生路上,请远离这六种人或事

《观无量寿佛经》第五观:宝池观

《观无量寿佛经》第四观:宝树观

这些在家居士团体,易养成我慢之心

念诵《法华经》的六种功德利益

高谈玄妙拨无净土之失

《观无量寿佛经》第三观:地观

阿弥陀佛的因地|一向专志庄严妙土

丛林参学中的警策格言

《观无量寿佛经》第二观:水观

《观无量寿佛经》第一观:日观

不矜细行,终累大德

我今恳切念佛,佛必转更念我矣

白衣居士可以说法吗

度尽阿鼻苦众生的地藏王菩萨

什么是真正的平静呢

人生就是一场戏

净土简易早课

观苦空无常而修净土

善用其心,清净行为

因忘自性弥陀佛,异念纷驰总是魔

净土法门不可不修

下品下生者,仗佛力亦能往生

在唐朝,出家是怎样一种体验

彻悟大师念佛偈

感恩所有成就你的人

参禅打坐应以什么样的精神来用功

忏悔依教理有三种

大慧宗杲禅法心要——禅病种种

有疾菩萨云何调伏其心

色受想行识里面的「想」和「识」有什么不同

学禅的人,一定要走得干净利落

七佛传法偈

古佛应世名震十方,寻声救苦娑婆缘重

纵遇善知识,遇而不识,当面错过

【推荐】行住坐卧中如何积累净土资粮

「不得少善根福德因缘得生极乐」的三种解释

道镜、善道《念佛十劝》

妄念之多,皆由正念提不起

药王菩萨以良药救治众生身心两种病苦

只此数语,便是念佛三昧秘要

念佛功德有七种胜

观世音菩萨,汝于娑婆世界有大因缘

不要认为一悟即了,不需要再修行

历代宗门大德开示观心法要

这些杀生的场所都不会有吉祥的事情

邪淫在《俱舍论》四种更广的定义

圣道门与净土门的判教

以三见阐明破三关

诸佛与一切众生,唯是一心,更无别法

总摄十种分別心

已经明心见性,何必还要再求生净土

省庵大师《四念处颂》略解

永明延寿大师日定108件佛事为常课

为何偏念阿弥陀佛求生极乐世界

转粗重为轻安

能够这样念佛,一定可以了生脱死

不识自心,尽名邪行

心微起恶念,即便忆佛,以佛力故,恶念自息

苦在心上,得在心上出离

【推荐】但依此修,常与吾同处无别

文殊菩萨与净土法门的因缘

对治愚痴,作善为业

须知一句阿弥陀佛,以唯心为宗

在寺院上早晚课的方法

这不是证圣,若作圣解即受群魔

凡夫被命转,圣人能转命

远离这九种横死的因缘

对一切苦不起嗔恚之心

父母未生之前你是谁

我是弥陀心内之众生,弥陀是我心中之佛

《金刚经》的法与非法

印光大师

印光大师 净界法师

净界法师 大安法师

大安法师 宏海法师

宏海法师 蕅益大师

蕅益大师 虚云老和尚

虚云老和尚 善导大师

善导大师 慧律法师

慧律法师 圣严法师

圣严法师 绍云老和尚

绍云老和尚 梦参法师

梦参法师 省庵大师

省庵大师 圆瑛法师

圆瑛法师 星云法师

星云法师 体光老和尚

体光老和尚 六祖慧能

六祖慧能 玄奘大师

玄奘大师 道证法师

道证法师 宽运法师

宽运法师 本性法师

本性法师 本源法师

本源法师 太虚大师

太虚大师 界诠法师

界诠法师 来果老和尚

来果老和尚 如瑞法师

如瑞法师 广钦老和尚

广钦老和尚 净慧法师

净慧法师 广化老和尚

广化老和尚 昌臻法师

昌臻法师 智者大师

智者大师 衍慈法师

衍慈法师 弘一大师

弘一大师 明海法师

明海法师 惟觉法师

惟觉法师 惟贤长老

惟贤长老 憨山大师

憨山大师 智谕法师

智谕法师 倓虚法师

倓虚法师 莲池大师

莲池大师 本焕老和尚

本焕老和尚 妙莲老和尚

妙莲老和尚 静波法师

静波法师 文珠法师

文珠法师 仁清法师

仁清法师